人事担当者向け

グラデーション社会の実現〜人生100年時代の楽しみ方〜

2025.11.11

2025年10月4日(土)、秋田県生涯学習センターにて開催された「あきたスマートカレッジ」に、代表須田が講師として登壇いたしました。

講演テーマは「グラデーション社会の実現~人生100年時代の楽しみ方~」

我々はなぜ秋田で暮らすのか?

分断のない地域社会の実現を目指すにはどうしたら良いのか?

仕事だけではなく自分が地域に働きかけるためには?

秋田という地域での暮らしの意味や、分断のない社会づくりなどについて、弊社理念「境界線のないグラデーションの社会をつくる」を軸に、キャリアデザインの視点から約90分にわたりお話しさせていただきました。

本記事では、その講演の内容をダイジェストでご紹介いたします。

境界線のない「グラデーションの社会」とは?

これまでの社会は「上司と部下」「教える人と学ぶ人」「働く人と支える人」などといった明確な区分の中で成り立ってきましたが、現代においてはこうした境界線が必ずしも機能しているとは限りません。

一人の人が、ある場面では「リーダー」として人を導き、別の場面では「学ぶ立場」として成長する――このように、役割は常に変化しています。

こうした変化を前提に、固定された関係ではなく柔軟に支え合うことを認め合う社会。

それが「境界線のない社会」=「グラデーションの社会」です。

グラデーション社会とは「固定的な立場にとらわれず、互いに学び合い、補い合う社会」のこと。

では、このような「境界線のないグラデーション社会」を作っていくにはどうしたら良いのでしょうか?

答えは、一人ひとりが自分の個性や強み・興味を深く理解し、時代の変化に合わせて柔軟に生き方を描いていくことにあります。

これが

キャリアデザイン

という考え方です。

キャリアデザインとキャリアオーナーシップ

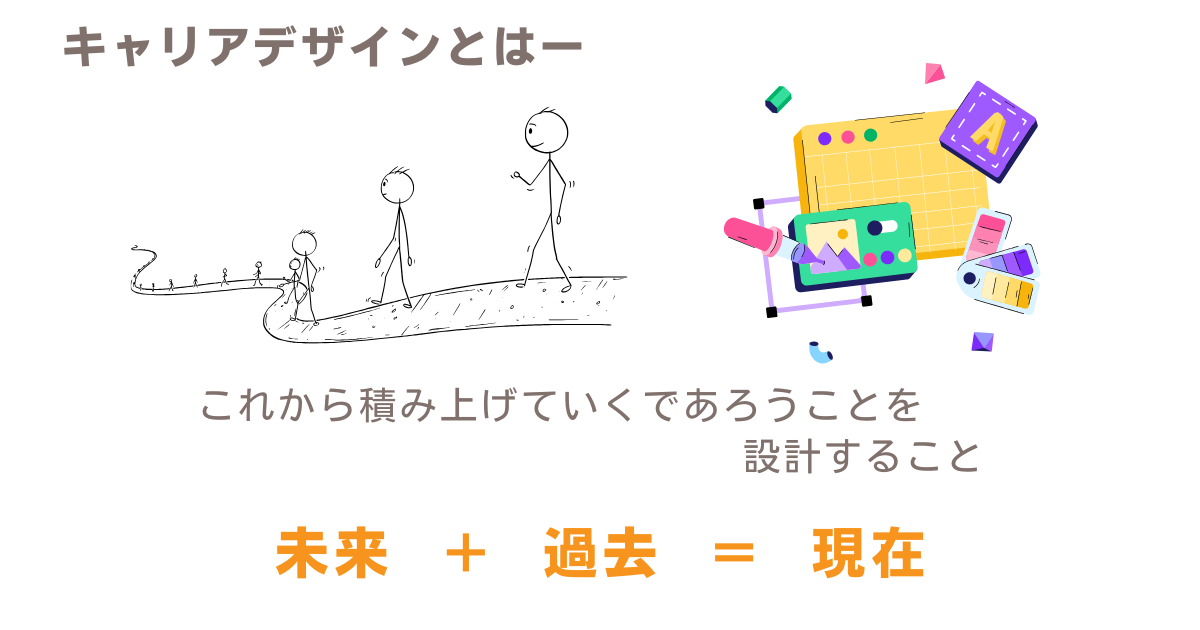

キャリアデザインは、単に職業上の経歴という意味ではありません。

キャリアとは、「自分が歩いてきた道のり」のこと。

デザインは、「未来に向けて自分の行動をどう設計するか?」の視点。

つまり、キャリアデザインとは、「未来の過去である”今”をどう過ごすか?」考えることを意味します。

一昔前は「キャリアプラン」という言葉がよく使われ、将来の人生や仕事を計画することが良いとされてきました。

しかし、今の社会はどうでしょう?

明日には景気が変わり、予期せぬ出来事が起こる。

コロナのようなパンデミックや戦争、テクノロジーの変化など、計画通りにいかない時代を私たちは生きています。

計画が意味を成さない時代。

そんな時代に必要なのは、「計画する力」よりも「変化に対応する力」。

だからこそ、「キャリアプラン」ではなく「キャリアデザイン」が必要になるのです。

そして、変化に対応しながら人生を主体的に設計するために必要不可欠な考え方が、キャリアオーナーシップです。

キャリアオーナーシップとは、自分の人生の主導権を自らが握り、意思を持って行動し続ける姿勢のことを示していて、要するに自分の人生の舵を自分で握るという考え方です。

例えば、会社の異動や転職、住む場所など環境の変化があったとき、

「自分はなぜこの選択をするのか?」「自分はどうしたいのか?」を常々自分に問い、納得してから動く。

今日着る服だって、「なぜこの服を選ぶのか?」をしっかり理由づけする。

今日食べるランチも、「なんでも良い」はNG。「パンを食べたい」「定食を食べたい」「ラーメンが食べたい」など、そこにもしっかりと意思を持つこと。

その“意思決定の主体”であることこそが、「自分で舵を取る」「意思決定する」というキャリアオーナーシップの基礎となる考え方です。

キャリアをデザインするために、キャリアオーナーシップを持つこと。

こうした「意思決定の積み重ね」が、自分の未来をつくり、ひいては人生100年時代を豊かに生きるための大きな基盤となっていくのです。

人生100年時代についてもっと詳しく見る

そして、その柔軟性を育む大きな鍵となるのが、“偶然を必然的に生み出す力”、プランドハプンスタンス理論です。

プランドハプンスタンス ー好奇心の「縦」と「横」ー

「偶然を必然的に生み出す」・・・と聞くと一見矛盾して聞こえるようですが、実はキャリアの8割は偶然でできているという研究結果があります。

つまり、私たちのキャリアの大部分は、計画通りにできたものではなく、予期せぬ出来事や偶然の出会いによって形作られているということ。

となると、ここで重要となってくるのは、偶然をただ待つのではなく、自ら偶然を引き寄せる行動を意識的に行うことです。

これがプランドハプンスタンス理論の本質。

偶然に出会う出来事や人との接点が、将来の大きなチャンスにつながるケースが多いからこそ、

・行ったことのないところに「いってみる」

・やったことのないことに「挑戦してみる」

・あったことのない人に「会ってみる」

普段の自分とは違う選択をすること、つまり「好奇心」を持って日々過ごすことが大切になるわけです。

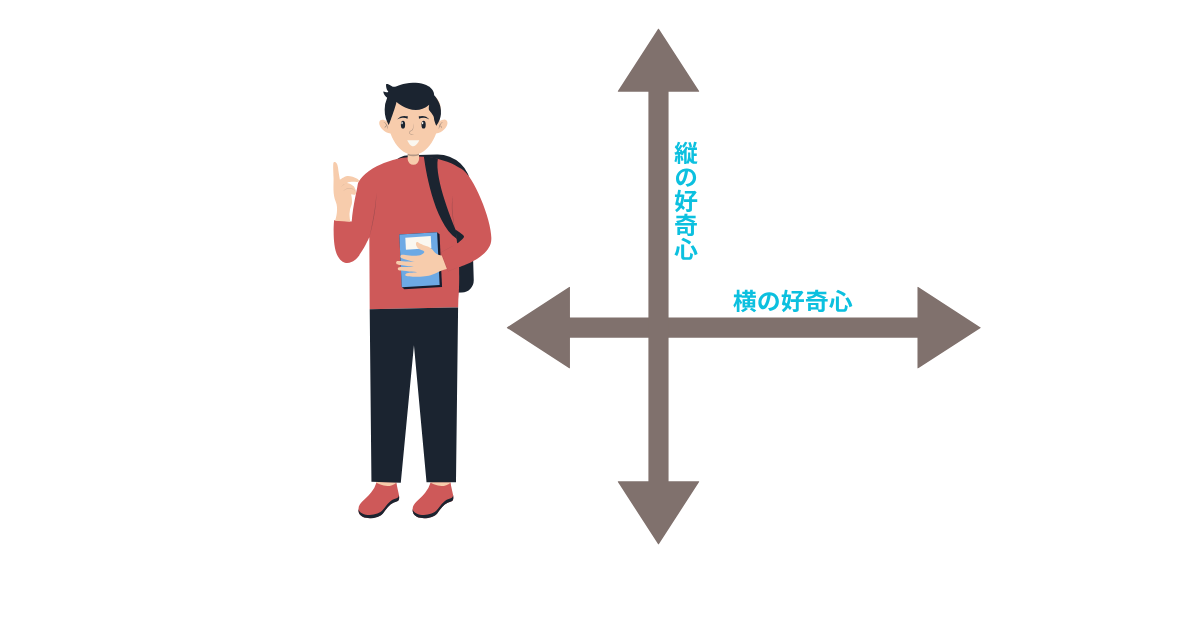

好奇心には2種類あります。

- 縦の好奇心:興味のある分野を深く掘り下げる力

- 横の好奇心:未知の世界に触れようとする広がりのある力

子どもは“横の好奇心”に満ちています。

例えば赤ちゃんが見たことのないものを口に入れて確かめようとするのは「知らない」からです。

知らないものを確かめたいという横の好奇心に溢れているから。

ところが、年齢を重ねるにつれ知識がつき、「失敗したくない」「危ないことは避けよう」という意識が強まり、横の好奇心は次第に失われていきます。

横の好奇心が失われるとどうなるか?

・やったことのないことはやらなくなる・・・

・知らない場所には行かなくなる・・・

・新しい出会いが少なくなる・・・

つまり、プランドハプンスタンスが起きにくい状況が自然と生まれてしまうわけです。

だからこそ我々は、縦横両方の好奇心を持ち続けることを意識しなければなりません。

その積み重ねが、思いがけない出会いや学びを生み、結果として自分自身のキャリアを豊かにしていきます。

プランドハプンスタンスについてもっと詳しく見る

キャリアデザインを考える上で

ここからは、キャリアデザインを考えていく上で大事とされる視点や考え方について、さらに深掘りしていきます。

Will・Can・Mustを「目的論」で考える

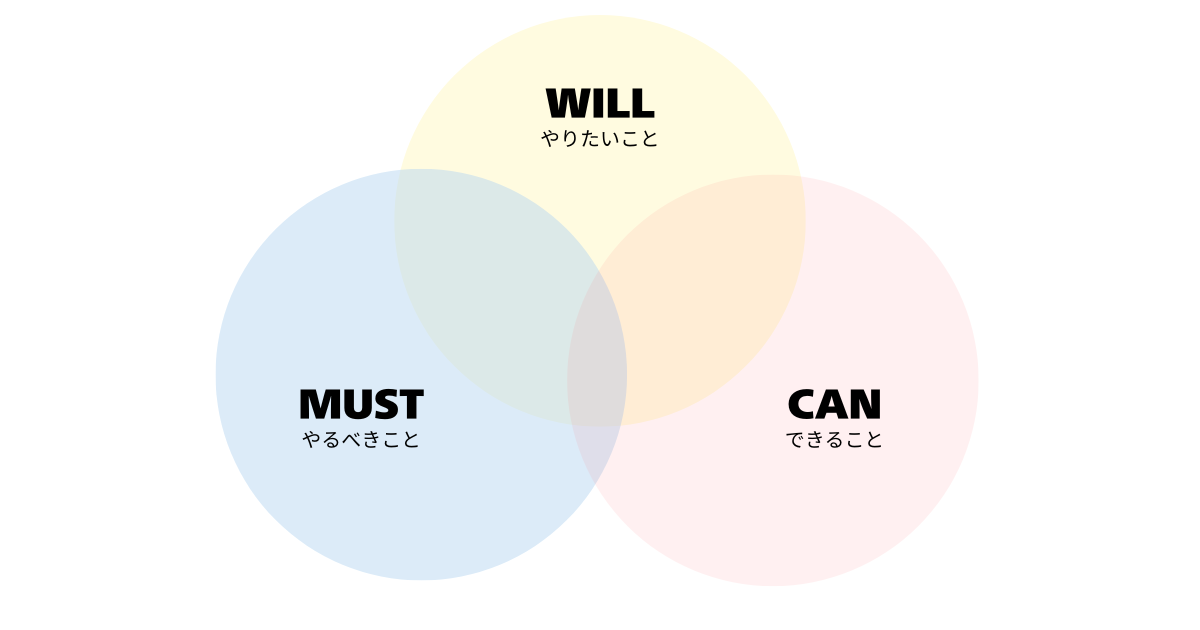

キャリア形成における重要な要素として、「Will・Can・Must」という三つの概念があります。

- 自分がやりたいこと(Will)

- できること(can)

- 求められること(Must)

この三つの要素が重なり合う領域に、個人のキャリアの核が存在します。

やりたいこと(will)を実現するためには、それを可能にする力(can)が必要であり、その力はやるべきこと(must)を地道に積み重ねる中でしか身につかない、ということ。

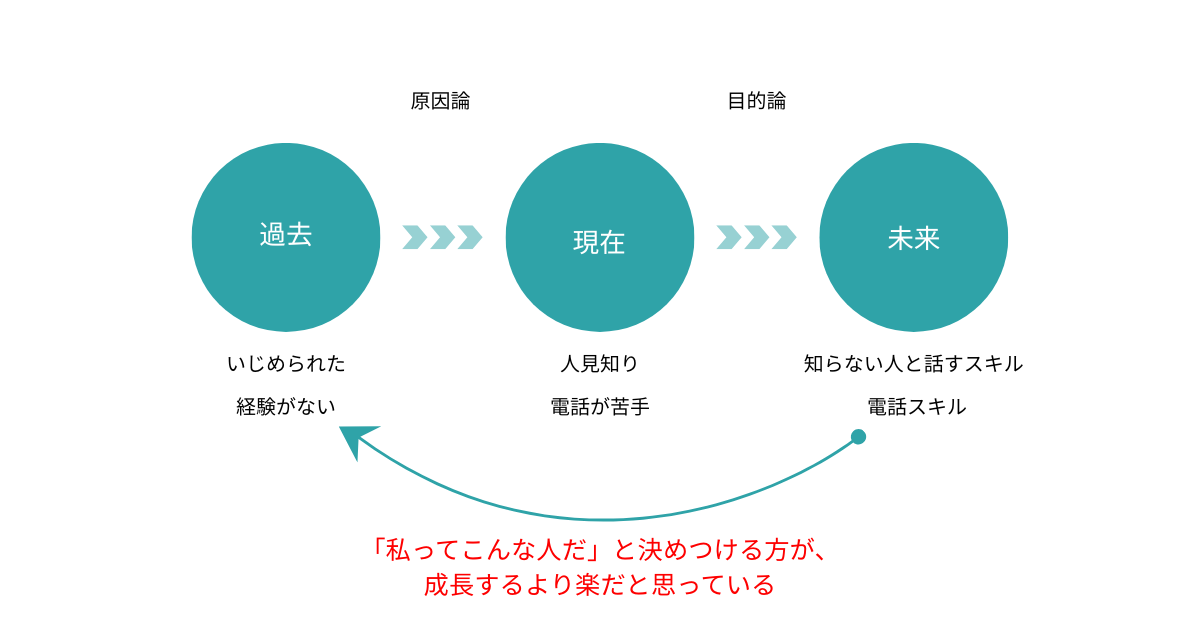

さらには、目的論で捉えることも「Will・Can・Must」を考える上で重要な要素です。

多くの人は、「過去がこうだったから、今はこうだ」と言った原因論で物事を捉えがちです。

しかし原因論では成長は生まれにくくなってしまいます。

なので、ここでは「目的論」で物事を考える癖付けが重要。

行動や選択を過去の結果ではなく、未来における目標やなりたい理想の姿を軸に決めていきます。

つまり「これからどうなりたいか?」を先に考えていくのです。

(例:機械が苦手だけどYouTubeを始めたい→じゃあ始め方を勉強してみよう!)

こういった形で、未来に目を向ける意識がとても大切です。

「Will・Can・Must」についてもっと詳しく見る

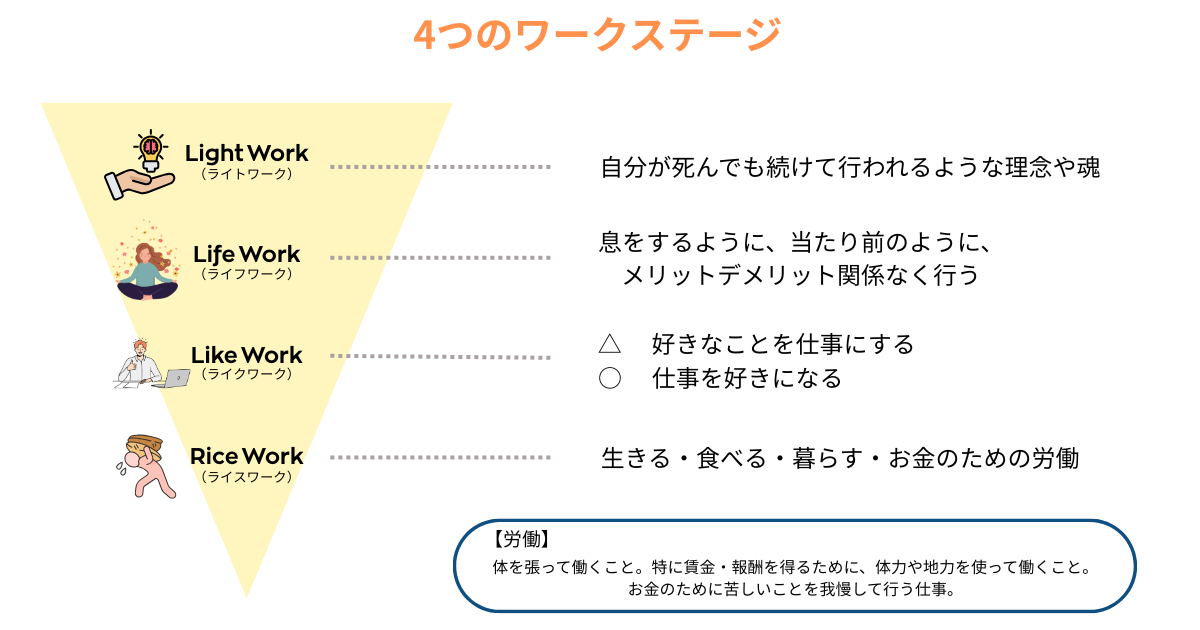

働く意味とワークステージ

そもそも、「働く」とはどういうことなのでしょうか。

よく「キャリア」と「働く」、二つの言葉を混同してしまう人がいますが、すでに触れたようにキャリアは「仕事」そのものの意味ではありません。

「働く」という漢字は人が動くと書きます。

つまり、「働く」とは人のために動くこと、人と関わることです。

この考えでいくと、仕事は単に成果をあげるためだけの行為ではなく、人との関係性の中で成立するものだと言えます。

(仕事と交流、仕事と愛の関係が深いのはそのためです。)

私たちは一人で全てのものを作ることはできません。

例えばパソコン一つとっても、それを作る会社があり、私たちはお金を出してパソコンを購入する。

このように、自分ではできないことを他者に頼む、あるいは頼まれたことを引き受けることが、働くことの本質なのです。

なので、「働く」とは主体的な行為であり、単なる「労働」とは違います。

労働は強制的に行われるイメージですが、働くことはあくまで自分で選び、関わりを持つ主体的な行為と言えるでしょう。

仮にお金を稼ぐためだけに働くなら、より高い賃金の場所を選ぶのが合理的ですよね。(都会や外国など)

しかし、私たちは秋田に暮らし働き続けている。

それが何よりの証拠です。

働くとはお金を稼ぐためだけの行為ではないのです。

働くことの本質は、「人のために動く」ということ。

人と関わり、誰かの役に立つことで、自分の存在を感じるーーそれが“働く”本当の意味なのです。

ここではよりわかりやすく「働く」ことを段階的に捉えるワークステージという枠組みで解説します。

- ライスワーク:生活のために働く段階

- ライクワーク:自己の能力を高め、挑戦を重ねる段階

- ライフワーク:他者や組織、地域への貢献を意識する段階

- ライトワーク:社会とともに新たな価値を創出する段階

この枠組みは、働く目的をステージごとに再確認し、自分のキャリアを見つめ直す指針となります。

「働く意味とワークステージ」について詳しく見る

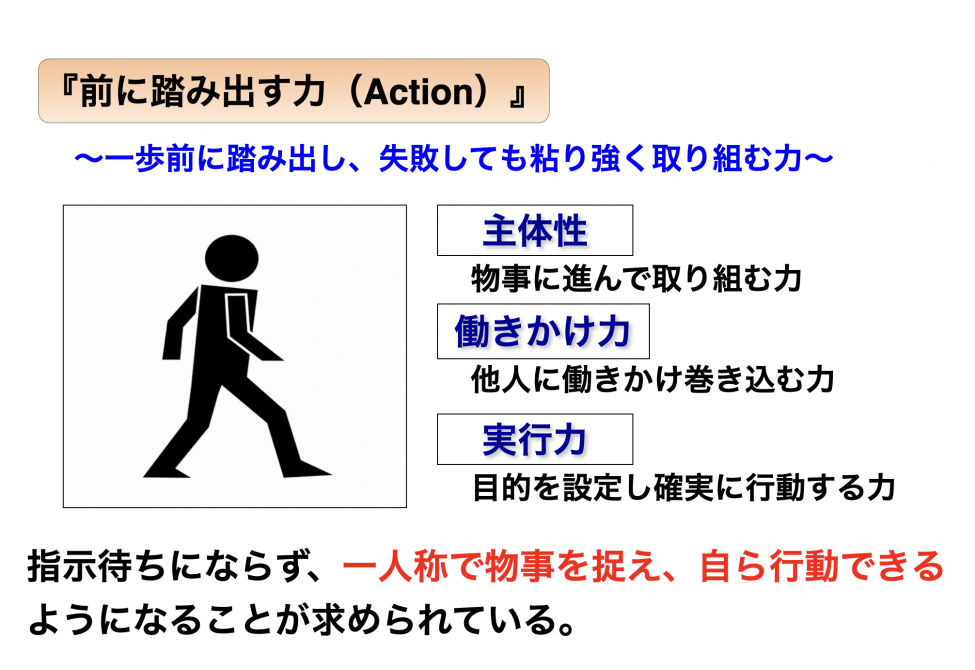

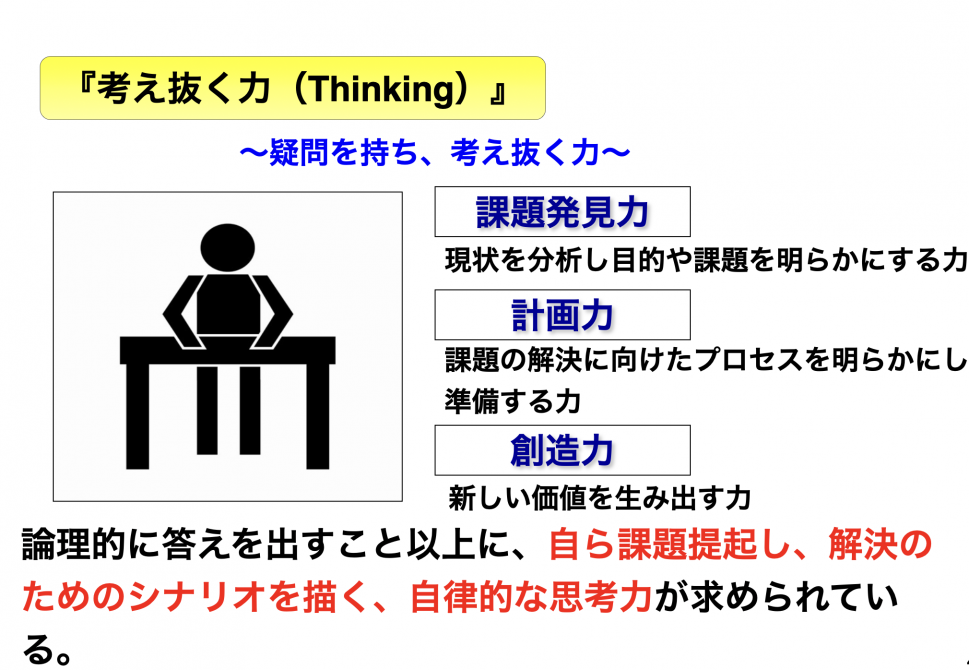

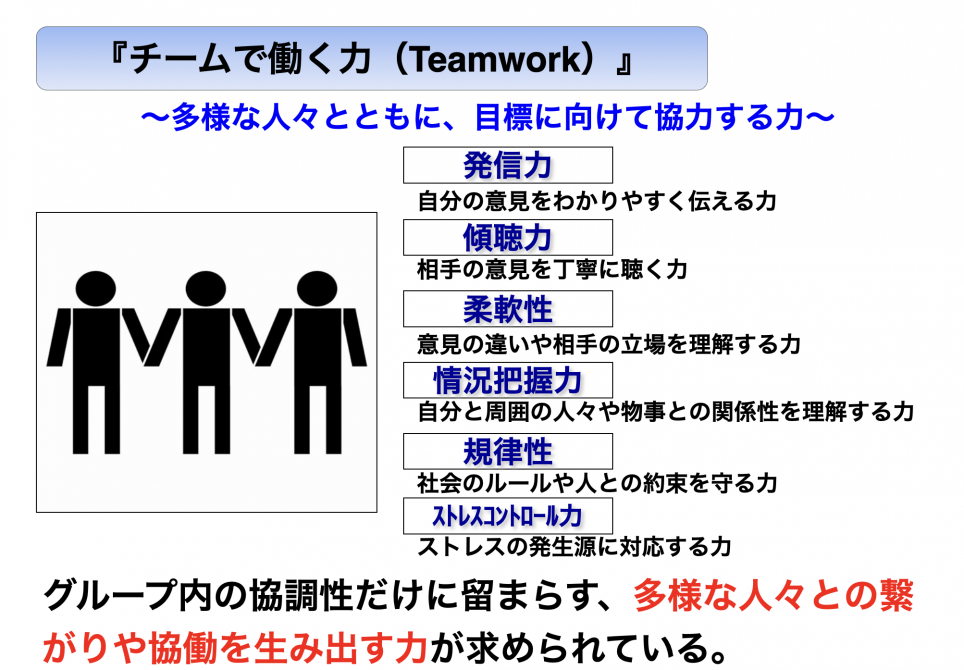

社会人基礎力

人生100年時代において、我々が働くうえで欠かせない要素と言われるのが「社会人基礎力」です。

「社会人基礎力」とは、経済産業省が2006年に提唱した「職場や地域社会などで多様な人々と仕事を進めていくうえで必要とされる基本的な能力」のことです。

「基礎」とあるため、学生や新社会人向けのものと捉えがちですが、実際には、人生100年時代を見据え誰もが持つべきスキルセットであり、若手だけでなくベテランや経営者にも有効な土台となる力を示しています。

画像出典:経済産業省「社会人基礎力」

社会人基礎力は、3つの大きな力で構成されています。

- 前に踏み出す力(アクション)

- 考え抜く力(シンキング)

- チームで働く力(チームワーク)

今回のテーマである「グラデーション社会の実現」において、特に注目したいのが【チームで働く力】の中にある、「傾聴力」と「柔軟性」です。

傾聴力とは、相手の言葉をただ聞き言葉尻を捉えるのではなく、その背景や意図までをくみ取り「相手が本当に伝えたいことは何か?」理解する力のことを指します。

例えば、日常で意見の食い違いが生じた場合、表面的な言葉に反応するだけでは衝突が生まれてしまいます。

しかし、相手の立場や状況を考え、なぜ相手は今それを言ったのか?どんな意図があるのか?理解しようとする姿勢があれば、建設的な対話ができるようになります。

また、柔軟性も大切な要素の一つ。

その時の状況に応じて、計画ばかりに固執せず変化に対応する姿勢(柔軟性)は、地域や仲間での活動を円滑にします。

例えば友人との旅行の計画でも、最初から全てを細かく確認してしまう人よりも、第一声で「いいね!」「楽しそうだね!」とまず感情を共有し、後で細かな希望を調整していく人の方が周囲と円滑に関わることができます。

このように、社会人基礎力とは、専門スキルのように時代とともに変化するものではなく、長期的に役立つ普遍的な力のことを示しているのです。

「暇つぶし」ではなく、時間に「意味づけ」をする人生を

現代社会は、さまざまな経験が自分の成長に直結する時代です。

例えば、アルバイトやボランティア、お祭りの屋台での出店やイベントにおける太鼓の演奏など、これまで経験したことのないさまざまな立場や活動を経験することで、「こういうやり方があるんだ」「こういう視点があるんだ」と、学ぶ→成長できるからです。

だから、「暇つぶし」は非常にもったいない時間です。

暇をつぶす時間があるのなら、ぜひ「やったことのない体験」に充ててみましょう!

そして日々成長しましょう!

それはいくつであろうと年齢は一切関係ありません。

なぜなら、日本中、世界中に「やったことのないこと」は溢れているから。

藍染めや陶芸、銀細工など、あなたは体験したことがありますか?

YouTube、見ることはあっても作ったことがない人がほとんどだと思います。

もちろん、会ったことのない人に会いにいく、新しいお店に行ってみるなど、小さな挑戦からでも十分です。

重要なのは、「やったことがないことをやる」という行動そのもの。

さらに言うと、やる・やらないを含め、全ての行動を自分で決めること、つまりは精神的な自律がとても重要なのです。

周囲の目や年齢にとらわれず、自分が「やりたい」と思ったことを「自分の意思」でやる。

時間をただ消費(暇つぶし)するのではなく、すべての行動に意図を持ち、自分なりの意味づけをして生きていくこと。

その積み重ねが人生をより豊かにし、「人生100年時代」を自分らしく楽しむことや、多様な価値観が共存する「境界線のないグラデーション社会」を生き抜く大きな力となっていくのです。