人事担当者向け

コンプライアンス・ハラスメント研修概要

2025.07.01

この記事では株式会社なんで・なんで(秋田県秋田市)のコンプライアンス研修資料の一部を用い、ハラスメントの基礎とともに弊社の研修内容を紹介します。

企業・団体の状況に合わせた研修が可能です。

地域を問わず、研修・講演いたします。

ご興味のある方はお気軽にご相談ください

ハラスメントの落とし穴「自分は大丈夫」にどう対応するか

うちのコンプライアンス研修は

「ハラスメントは無意識のうちに起きている」ので、

「自分も無意識のうちにしてしまっているかも」と、

常に自戒することが大事、というスタンスです。

ハラスメントには逆説的なところがあって、

「もしかしてしてるかも」

という方は、気にしているし、客観的な視点とか、個人の価値観じゃない「社会通念上」の感覚を取り入れようと意識的にしている人が多い。

むしろ

「自分は大丈夫」

という人の方が、個人の価値観に凝り固まってしまっていて、パワハラでもセクハラでも、押し付けに近いような行動をとってしまうように思います。

またハラスメントを学ぶことで、対策はできても、根本的な考え方からの変化には至らないこともあります。ハラスメントにならないようにしているため行動上は問題にならなくとも、心の中では「今の若いヤツは」など、尊重できていないので怒りのトリガー次第では急に感情を爆発させてしまいます。

そのため、当社のコンプライアンス研修では

「それでは、どうすればいいか」

ということを、アドラー心理学に基づく、コーチング理論を取り入れています。

ハラスメントハラスメントから見るハラスメントの本質

昨今問題視されているハラスメントに、カスタマーハラスメントや、逆ハラスメントなどに括られる「ハラスメントハラスメント」があります。

何かするとすぐに

「それってハラスメントじゃないですか」

と言って、指導や指摘、アドバイスがしにくい状況を作ってしまう人です。

アドラー心理学に「弱者の権力」という考え方があります。

弱い者ほど、守られるべきで、手出しできないという意味で、もっとも権力をもつということです。

本来、優位性を利用したハラスメントですが、弱いことを逆手にとった脅迫などは弱者の権力に当たります。

学校の生徒が、教師に向かって「教育委員会に言うぞ」や、小売店のお客さんが「社長に言うぞ」などと言うことは、弱者であることを盾に要求を通そうとする脅迫になります。

人権侵害行為としてのハラスメント

ハラスメントかどうかの大きな判断基準は

「人権を侵害しているかどうか」

です。

日本では、海外に比べ、人権意識が低いとされています。

個々の権利というよりは、集団としての役割に重きの置かれる文化だからです。

子どもの教育などにおいては、児童の権利に関する宣言、セクハラや家庭内暴力などにおいては、女性と女市民の人権宣言などの個別具体的な人権も押さえておきましょう。

参考リンク

人権全般 | 「人権を学ぼう」コーナー | 人権ライブラリー

女性と女市民の権利宣言(じょせいとおんなしみんのけんりせんげん)とは? 意味や使い方 – コトバンク

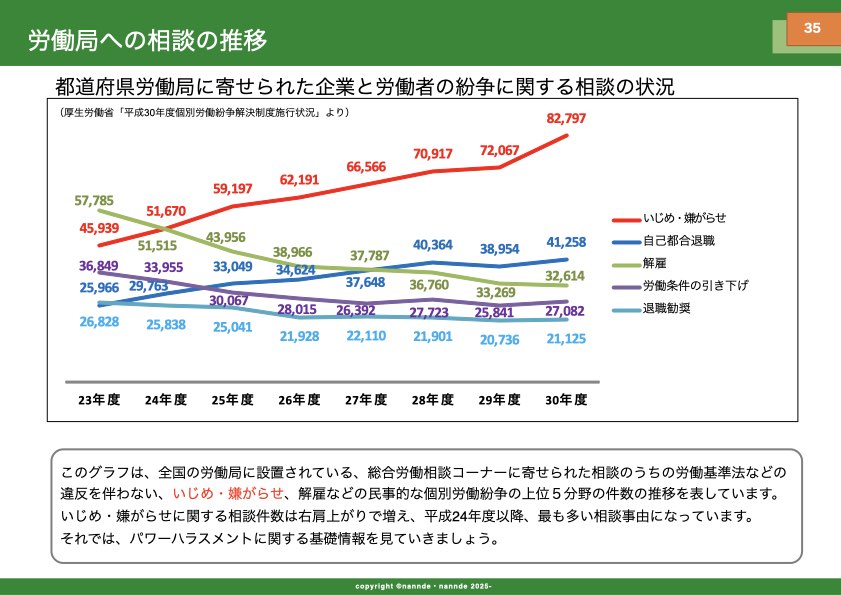

増加を続けるハラスメント相談

労働局へのハラスメント相談は年々増え続けておりますが、その中でも増えている割合はパワハラに関することが、圧倒的です。

ここにはハラスメントの事象が増えたというよりも、相談窓口が認知され、相談しやすくなった、と言えるでしょう。

本来助けを求めたい人が、助かるようになったことは良いことですが、その反面、大したことがなくても相談をしたり、逆ハラスメントとして相談している人も一定数いることも事実です。

パワーハラスメント

パワーハラスメントはもっとも多いハラスメントとされており、いじめや過度な指導など、上下関係や規律を求められる業界などで多いとされています。

- 優越的な関係を背景とした言動

基本的には職場の上下関係などを指すことが多いとされます。上司と部下や、正社員と非正規社員、元請と下請けなどの関係が多いです。昨今ではコンプライアンス意識の高まりから、部下が上司に「ハラスメントじゃないですか」ということで、適切な指導ができなくなるなど、逆ハラスメントとも呼ばれるハラスメントハラスメントも増えてきています。

- 必要かつ相当な範囲を超えたもの

必要かどうかの判断は裁判においてのみ判断されることとなります。判例などを元に、どの程度が相当な範囲かを予測することはできますが、被害者側の受けた精神被害の程度には個人差があるため、判断は難しいとされます。

よくある例としては、

- 長時間立たせる、長時間説教する

- 繰り返し罵倒する、常習化している

などが判断の要素になり得ます。

- その雇用する労働者の就業環境が害されること

噂話や、見せしめの対象になることで、周りからの見る目が変わり、居づらくなることを指します。

昔やっていたけど、今はパワーハラスメントの例

- 会社全体の指揮を高めるために朝礼で特定の1名を前に立たせて、叱責する。

- 懇親会への参加を強要する。

- 上司が部下を叱責しながら机を蹴る、灰皿や書類を投げつける。

- 終電を逃すまで残業させ、先に帰ろうとすると「やる気が足りない」と叱責する。

- 新人に上司の私用(たばこ・昼食の買い物)を雑用として担当させる。

セクシャルハラスメント

- 対象者の意に反する性的な言動

セクシャルハラスメントで注意すべき点は「対象者が不快に思ったら」ということが原則になるということです。発し手の意志や「そんなつもりじゃなかった」という言い訳が通用しなくなるのは、この部分が根拠になります。また当事者間だけではなく、周りで聞いている人も不快であれば第三者ではなく、被害の対象者となります。そのため、当事者ではない第三者からの通報も多いのがセクハラの特徴です。

- 当該性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受ける(当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること)

性的要求を断ることで被害者に不利益が生じることになるなどの脅迫や、取引先や社内昇進などの報酬をちらつかせつつ、性的な要求をしてくるという状況が多くあります。またストーカー行為などにより、移動経路や時間の不自由により労働条件や生活環境に不利益が生じることもあります。

昔やっていたけど、今はセクシャルハラスメントの例

- 「かわいいね」「髪切った?似合っているよ」など、容姿についての評価をする。

- 「〇〇ちゃん」など、下の名前、もしくはニックネームで呼ぶことで、他の人よりも精神的に近くなる。

- 「彼氏いるの?」「結婚はまだ?」など、恋愛に関する話題を振る。

→生き方に関する人生観の押し付けという観点で、ハラスメントに該当する。 - 女性だけお茶汲み・コピー・お酌。男性だけ什器や引っ越し業務。

- 「男のくせに」「女のくせに」という言動。

- 上司が部下を出張先のホテルでの飲みなおしに誘う。

「職場において」の判断

主に飲み会などの、業務の延長線、または職場の人間関係に関わるものは、例え2次会3次会で本人の自由意志での参加のものだったとしても、職場として扱われます。そのため、恋愛感情のもつれや、一方的な好意によるストーカー行為なども、仕事場での関係があれば「職場において」の範囲です。

男性上司から、女性部下へのセクシャルハラスメントの場合が多いですが、昨今では、女性上司から男性部下へのセクシャルハラスメントの事例や、次に挙げられるようなLGBTQに対するセクシャルハラスメントも増えてきています。

LGBTQに対するハラスメント

性自認や、恋愛対象の多様化により、「男らしく」「女らしく」という言葉は、今ではもう使えません。同様に「男のくせに」や慣用句としての「女の腐ったようなやつ」などと言った、表現も古いとされています。

性に関する話題自体を避ける方が無難でしょう。

そもそもセクシャルハラスメントの多くは「必要性がない話題」と言えます。昔のように下ネタを面白がる時代ではなくなり、一方的な「性的満足の押し付け」になっていることに気付かねばならないのです。自由恋愛の中でも一方的なストーカー行為にならぬよう、相手の価値観を尊重するという、人権の尊重を念頭においたコミュニケーションを取る必要があります。

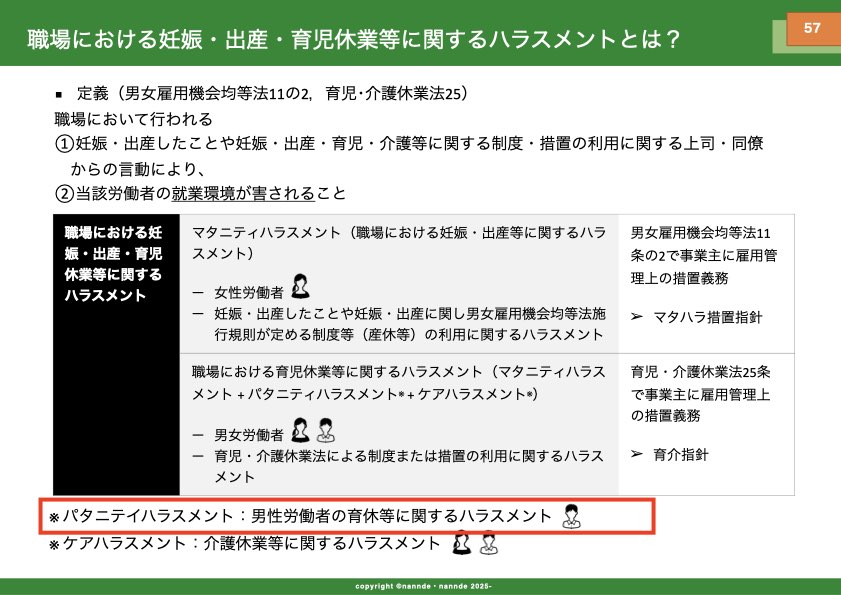

マタニティーハラスメント

女性に対するマタニティーハラスメント、男性に対するパタニティハラスメントがあります。いずれも、母性に対するハラスメント、父性に対するハラスメントではありますが、ここでは心理学的な母性父性ではなく、あくまでも出産育児に関するハラスメント全般を指します。

昨今では女性の活躍推進などで、育児中でもフルタイムや残業のある女性も増えています。そのため、男性側が定時で上がり、保育園や学童へのお迎えにいくことも増えてきています。一方で、上司に当たる年齢層の方々からすると「そんなのは奥さんに任せておけ」や「仕事が任せられないと昇進に響くぞ」などの発言も見られ、それがハラスメントに該当することになります。

マタニティハラスメントの問題は、女性の活躍推進と同時に考える必要があると同時に、男性側の働き方や、年代による価値観の差異など、複合的に考える必要があります。

関連記事:女性活躍関連事業(近日公開)

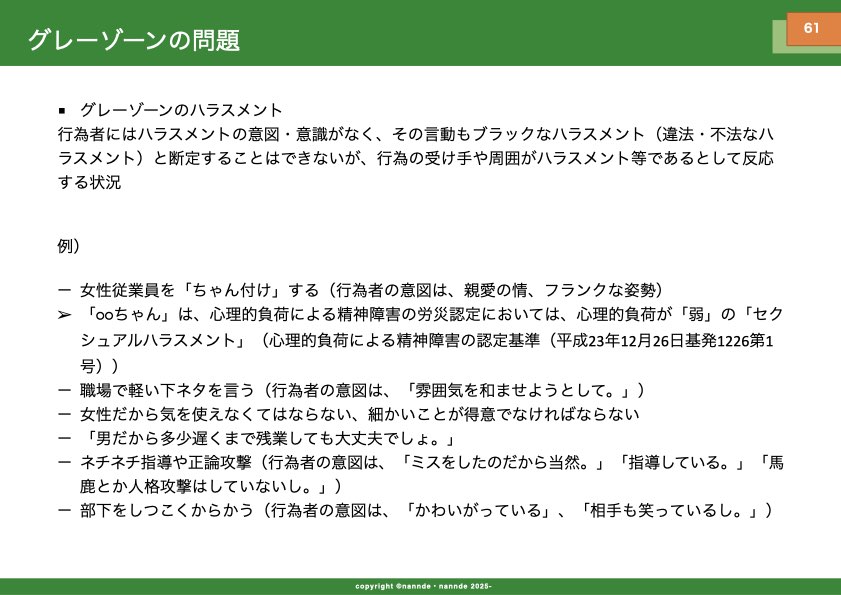

でも、どこからがハラスメント?

では、どこからがハラスメントなのでしょうか。

違法行為としてのハラスメントとなるのか、悪質行為としてのハラスメントとなるのかは裁判における判決で決まりますが、どこからがハラスメントかというと「受け手が、そうだと思ったら」となります。一見すると、なんでもかんでもハラスメントになってしまうようにも見えますが、昨今ではカスタマーハラスメントや逆ハラスメント、ハラスメントハラスメントなど、「ハラスメントであることを指摘することで、相手を萎縮させる」こともハラスメントです。

そのため、個人間の争いになることや、価値観の相違など、人間関係やコミュニケーションの問題が多くなってきています。昔の日本の「お互い様」という感覚が重要ではないでしょうか。

裁判における「違法性」という観点では、判例を参考にせざるをえません。その際の指標になるのが

- 繰り返し行われているか

- 対価の要求や脅迫など、自分の都合の良いように相手を操作しようという意思があるか

- 被害性(精神を病んでしまったなど)

のような点です。

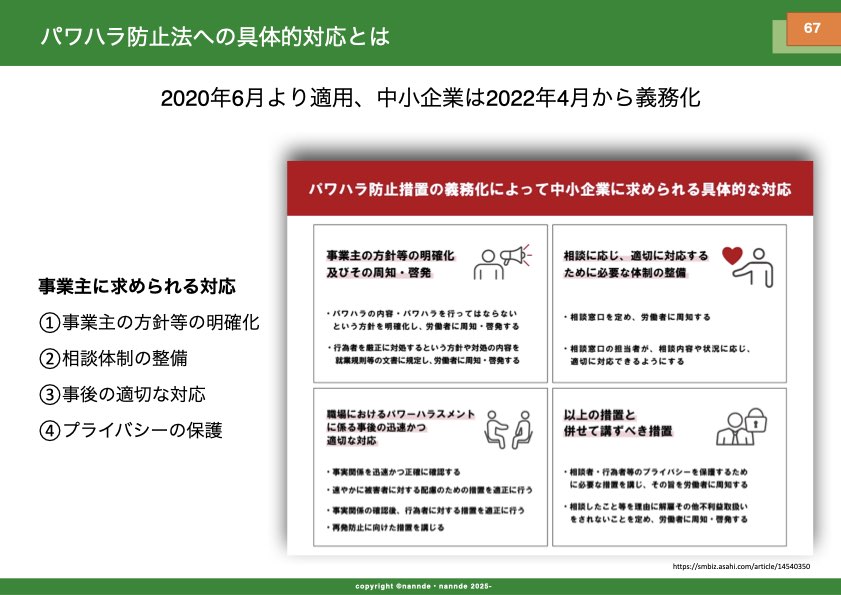

ハラスメントが起きた際の業務ステップと社会的義務

それでは、会社でハラスメントが起きた時にはどうすれば良いのでしょうか。

- 事実確認(加害側、被害側それぞれ個別に面談。)

- 物理的隔離(異動、出勤停止など)

- 規則に乗っ取った処罰

- 被害者のメンタルケア

- 加害者への再発防止策(面談、研修など)

というステップが必要となります。

注意事項としては、プライバシーに十分に注意するということです。事実確認のためと言って、部署内の同僚に聞き取りをすることで知らなかった人が知りうる可能性もあります。また、被害側の不手際への指導など、原因根絶のためには被害者にも注意すべきこともあります。

何より重要なのは、加害者が「加害意識がない」ということが非常に多いということです。それでは、再発防止として加害者側への意識付けや価値観の変容をもたらす当事者意識をどのようにすれば良いのでしょうか。

接し方・指導の仕方に活きるコーチング

ハラスメントの再発防止にはコーチングの考えが非常に参考になります。

コーチングとは、相手の自発的な気づきや成長を促すコミュニケーション技法です。信頼関係を築き、対話を通じて自分で考え行動できる力を引き出します。

スポーツの世界の方がコーチという言葉は馴染みがあると思いますが、日本のコーチはコーチングではなくティーチングによりがちです。同様に、教育現場の多くがティーチングによる指導が多いため、なかなかビジネスの現場でもコーチング的な接し方ができる人がいません。そのため、改めてコーチングの技法を学び、社内の指導やコミュニケーションを適正化することで、ハラスメントの再発防止につながります。

参考資料:あらみこ 福井西部ボーイズ on Instagram「MLBのコーチは教えない」

以上、株式会社なんで・なんで(秋田県秋田市)のハラスメント研修の一部を抜粋し、ハラスメントの基礎をご紹介しました。

ここがもっと詳しく知りたい、こんな内容について説明して欲しい、

など各企業・団体の状況に合わせた研修が可能です。

地域を問わず、研修・講演いたします。

ご興味のある方はお気軽にご相談ください

参考リンク

マネジャーが支配的だと従業員は非倫理的になる | 『ハーバード・ビジネス・レビュー』/編 | [“2025年7”]月号|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー