企業向け情報

【キャリアデザインの基礎】⑤ 社会人基礎力

2025.07.22

キャリアデザインの基礎・第5回目。

本記事では、「社会人基礎力」について解説していきます。

▼【キャリアデザインの基礎】過去の記事はこちらから

【キャリアデザインの基礎】② 働く意味とワークステージ

【キャリアデザインの基礎】③ キャリアにおける「VSOP」

【キャリアデザインの基礎】④「WILL CAN MUST」を考える

社会人基礎力とは?

「社会人基礎力」とは、経済産業省が2006年に提唱した「職場や地域社会などで多様な人々と仕事を進めていくうえで必要とされる基本的な能力」のことです。

「基礎」とあるため、学生や新社会人向けのものと捉えがちですが、実際には、人生100年時代を見据え誰もが持つべきスキルセットであり、若手だけでなくベテランや経営者にも有効な土台となる力を示しています。

本記事では、

・「社会人基礎力」とは一体どんなものか?

・なぜ今注目されているのか?

・どのように捉えると理解しやすいのか?

といった観点で「社会人基礎力」を掘り下げて解説していきます。

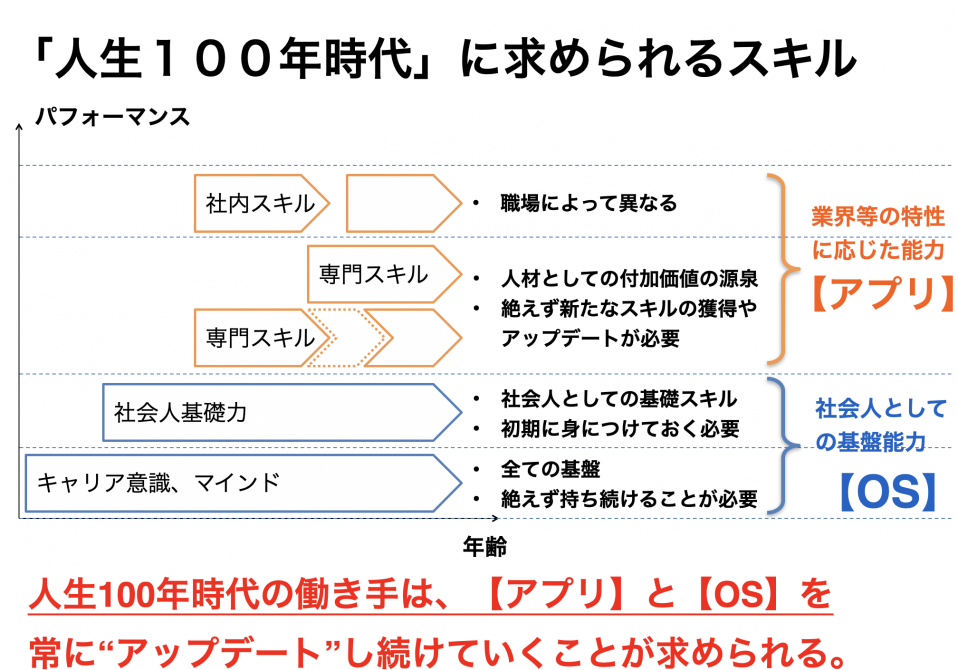

社会人基礎力を例えるなら「OSとアプリ」

冒頭で、社会人基礎力は「仕事を進めていく上で必要とされる能力・土台となる力」であると書きました。

つまり、社会人基礎力とは専門的な知識や資格のような“技術的スキル”ではなく、それ以前に必要な“社会人としての基盤能力”です。

この話を分かりやすく例えるなら、「スマートフォンのOS(基本システム)」です。

画像出典:経済産業省「社会人基礎力」

iPhoneでいうiOSのように、すべてのアプリはOSの上で動作しています。

ですから、いくら最新のアプリをインストールしても、OSそのものが古いままだと、使えなかったり不具合が起きてしまったりしますよね。

このOSとアプリの話を社会人基礎力に当てはめるとこうなります。

OS=社会人基礎力

アプリ=専門スキル

社会人として持つべき基礎力(OS)が不足していると、どんな素晴らしい最新の専門スキル(アプリ)を導入しても、それを十分に活かし切ることができません。

プログラミングやマーケティング、語学、営業力などの専門スキルが、このアプリにあたる部分です。

これら専門スキルは技術の進化によってどんどん変化しているので、5年後には時代遅れになってしまう恐れだってあるわけです。

しかし、OSさえしっかりしていれば、必要に応じて新しいアプリをインストールし、次の時代にも柔軟に適応していくことができるということ。

例えば、ある業界で長年働いてきた人が、全く別の業界に転職したいと考えたとき。

もし社会人基礎力が不足していれば、新しい知識や文化に馴染めず、適応できないかもしれません。

しかし、仕事をする上で土台となる力(社会人基礎力)さえ備わっていれば、未経験の分野でも自ら学び成長・活躍し続けられるのです。

だからこそ、現代では「資格を取ること」や「スキルを増やすこと」以上に、社会人基礎力を高めることが重視されています。

何度も言うようですが、これは若手だけでなく、ベテラン社員や経営者にも求められることです。

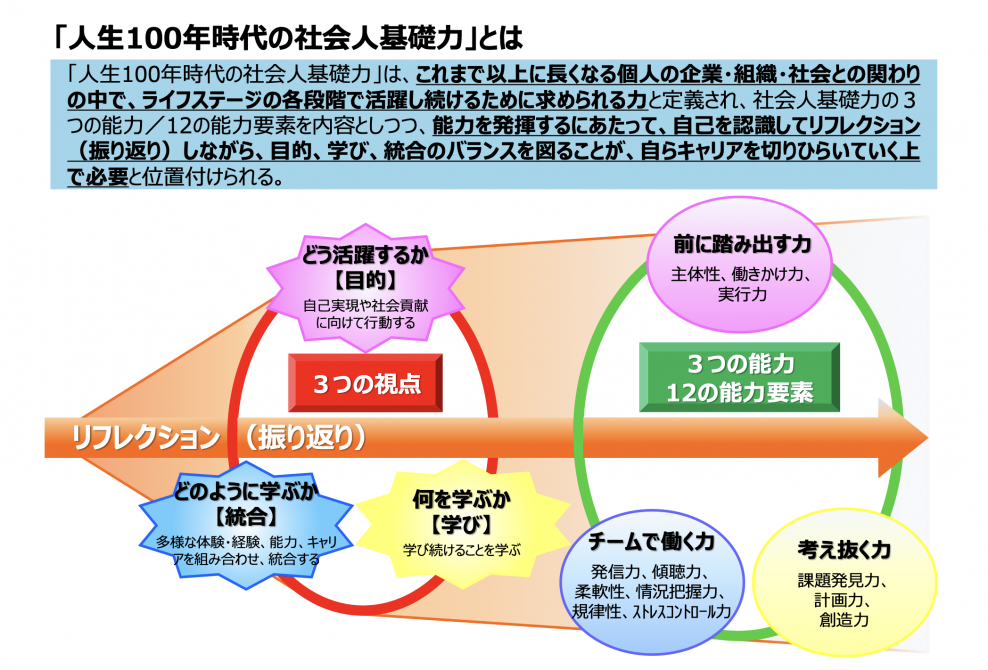

社会人基礎力は3つの”力”で構成されている

社会人基礎力は、以下の3つの大きな力で構成されています。

- 前に踏み出す力(アクション)

- 考え抜く力(シンキング)

- チームで働く力(チームワーク)

画像出典:経済産業省「社会人基礎力」

それぞれの力の中には、さらに具体的な力が定義されています。

詳しく見ていきましょう。

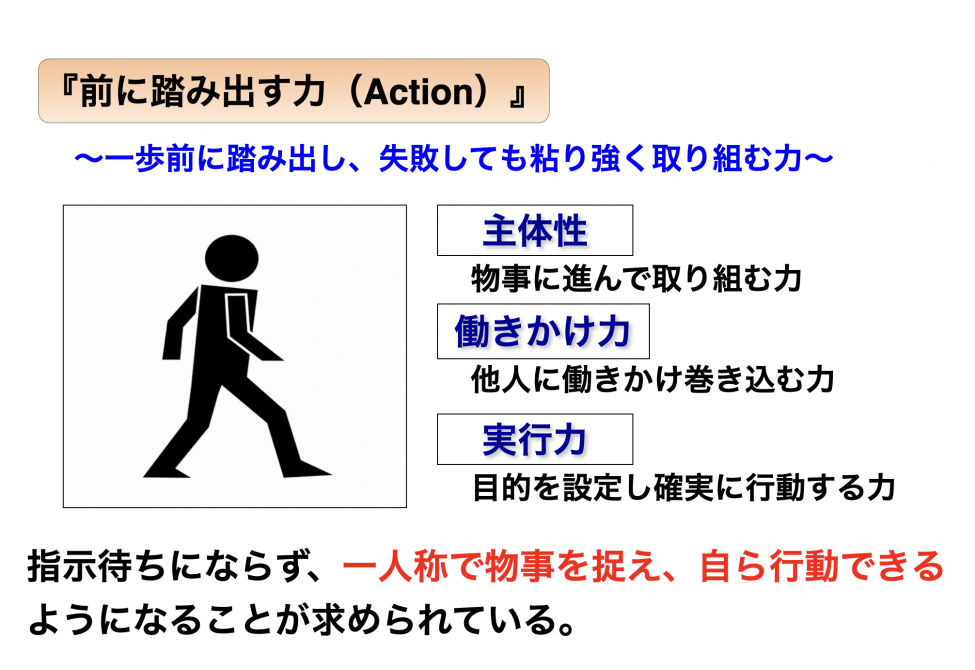

1. 前に踏み出す力(アクション)

画像出典:経済産業省「社会人基礎力」

前に踏み出す力とは「行動を起こす力」のことです。

以下の3つの要素で構成されています。

| 主体性 | 自分から手を挙げて行動を起こす |

| 働きかけ力 | 他人に協力を求め、巻き込む |

| 実行力 | やり遂げる力、完遂する |

たとえば、新しいプロジェクトが立ち上がったときに、「やってみます!」と手を挙げるのが主体性。

わからないことを周囲に尋ねたり、協力者を集めたりするのが働きかけ力。

そして、そのプロジェクトを期限内に成果として形にするのが実行力。

始める力と終える力、そしてその間をつなぐコミュニケーション力。

これが「前に踏み出す力」です。

ポイント:主体性とは「やると決める力」

「これやってくれる?」と聞かれたとき、多くの人がまず最初に「自分にできるかな?」と考えると思います。しかし主体性とは“できるかどうか”ではなく、“やろうとする気持ち”のこと。

そこにスキルや知識、経験があるか?はまた別軸の話であって、まずは「私がやります」と手を挙げる行動そのもの、“やると決めること自体”が主体性なのです。

もちろん、できないことを無理にやるのではなく、「やります。ただ、知識がないので詳しい人に相談してみます」や「友達や先輩に協力を頼みます」といった、周囲を巻き込む行動も主体性の一部に含まれます。

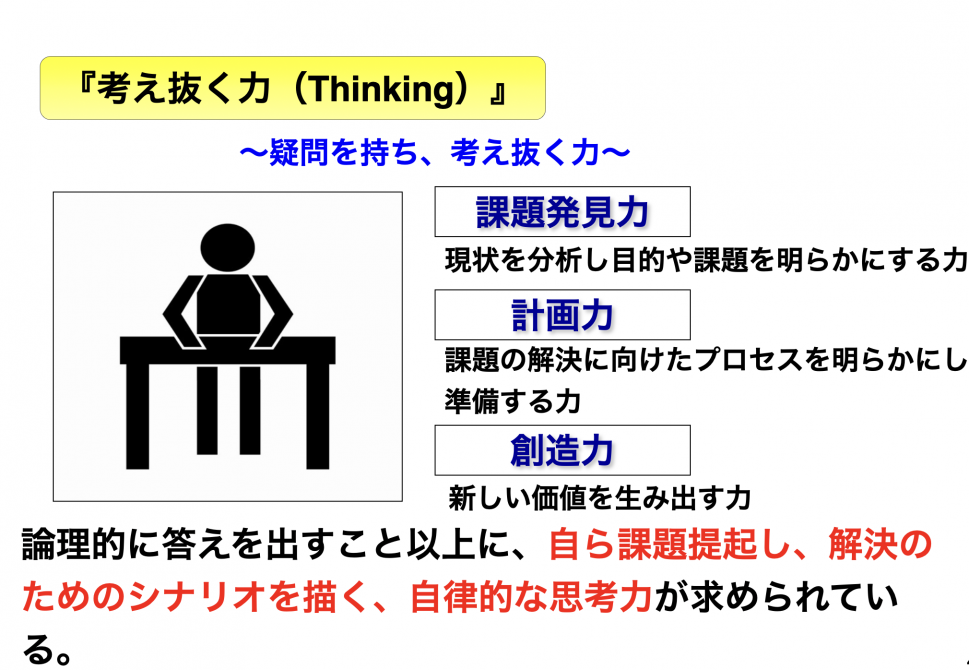

2. 考え抜く力(シンキング)

画像出典:経済産業省「社会人基礎力」

考え抜く力とは、問題や課題に対して「思考を深める力」のことです。

以下の3つに分類されます。

| 課題発見力 | 物事に疑問を持ち問題点を見つけ出す力 |

| 計画力 | 目的達成に向けて現実的な計画を立てる力 |

| 創造力 | 新たな視点でアイデアを生み出す力 |

「これって当たり前?」と、常識(と言われる事柄)に疑問を持ち、改善のヒントを見つけ出すのが課題発見力。

予期せぬ出来事に備え「余白」を持ちながら柔軟にプランを立てられるのが計画力。

一見関係なさそうな要素と要素とを結びつけて、新しい価値を創るのが創造力。

いずれも、変化の激しい社会において、自ら考え動ける人材になるためには欠かせない要素です。

ポイント:「課題発見力」と「問題解決力」は別もの

「課題発見力」と「課題解決力」、よく混同されがちですが全く異なる能力です。

課題発見力とは、そもそも“何が問題なのか?”を見つけ出す力のこと。

例えば、人は長く同じ環境にいると、「こういうものだ」と思い込みがちになります。長く同じ職場にいたり…同じアルバイトを続けていたり…そうすると人は「この業界ってそういうもんだ」「アルバイトってこうでしょ?」などと勝手に自分の中で決めつけてしまうのです。

“決めつけ”は自ら選択肢を狭める残念な思考です。

だからこそ、決めつけに対して「なぜ?」と問いかける姿勢が大事であり、この問いかけこそが「課題発見力」の出発点となります。

また、課題発見力はプランドハプンスタンスの考え方とも深く関係していて、好奇心を持ち、自ら問いを立てる姿勢がある人ほど、偶然の出会いや出来事をチャンスに変えることができるのです。

課題発見力とは、世の中の当たり前や常識(と言われる事柄)に疑問を持ち捉え直す力であり、これからの時代に欠かせない基礎的な力だといえます。

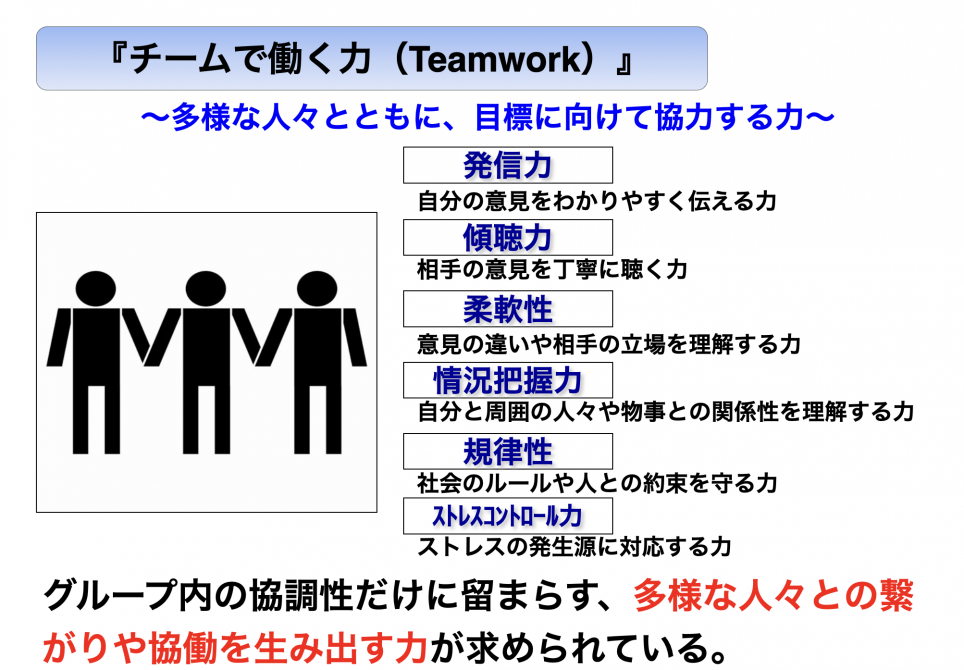

3. チームで働く力(チームワーク)

画像出典:経済産業省「社会人基礎力」

チームで働く力とは、個人プレーではなく「他者と協力して成果を上げる力」のことです。

こちらは6つの細かな能力に分かれています。

| 発信力 | 自分の考えや意見を相手にわかりやすく伝える力 |

| 傾聴力 | 相手の話の背後にある意図や感情を汲み取る力 |

| 柔軟性 | 他者の価値観ややり方を受け入れる力 |

| 情況把握力 | 場の空気や感情の流れを読み取る力(空気を読む) |

| 規律性 | ルールやマナーを守る力 |

| ストレスコントロール力(りょく) | 無理をせず、心身のバランスを保つ力 |

これら6つの要素は「コミュニケーション力」の中核を成すものです。

特に、発信力と傾聴力は両輪。自分の意見を持ちながら、同時に相手の背景を理解し、尊重する姿勢が求められます。

また、ストレスコントロール力については、ただ“我慢する”のではなく、ストレスの発生源から距離を置いたり、回避する力が重要とされています。

ポイント:本当の意味で「空気を読む」こと

「空気を読む」というと、周囲に合わせて自分の意見を控えることだと思いがちですが、それは空気を“読んでいる”のではなく、“思い込んでいる”だけ。

本当の意味で「空気を読む」とは、単に周囲に合わせることではなく、相手の感情や価値観を丁寧に理解しようとする“状況把握力”の一つです。

空気を読むためには、「この人は今こう感じているかもしれない。なぜなら彼はこういう価値観の持ち主だから」と、相手の背景や意図を考えて行動する力が必要になります。

また、空気を読むことは黙ることだけが正解ではありません。

空気を正しく読んだうえで、あえて発言する、つまり「空気を壊す勇気」だって必要。

誰も意見を言わない場面で、あえて自分から声を上げることも立派な空気を読んだ行動です。

つまり、本当の意味で空気を読むとは、「人の感情や場の空気を正確に理解したうえで、自分がどう動くべきかを判断する力」のこと。

相手に合わせることが目的ではなく、相手を理解し、適切に行動することが大切なのです。

「社会人基礎力」とはどんな仕事にも共通する”働く力の土台”

社会人基礎力とは、あらゆる職種・業界・年齢に共通して求められる「働く力の土台」です。

それは単なるビジネスマナーやコミュニケーションの技術ではなく、OSのように日々アップデートし続けるべき「考え方」とも言えます。

専門スキルや資格は時代とともに陳腐化する可能性がありますが、社会人基礎力の重要性はいつの時代も変わりません。

転職、異業種への挑戦、新しい働き方へのシフト…

どんな局面でも“働く力の土台”さえ持っていれば、道は必ず拓けます!!